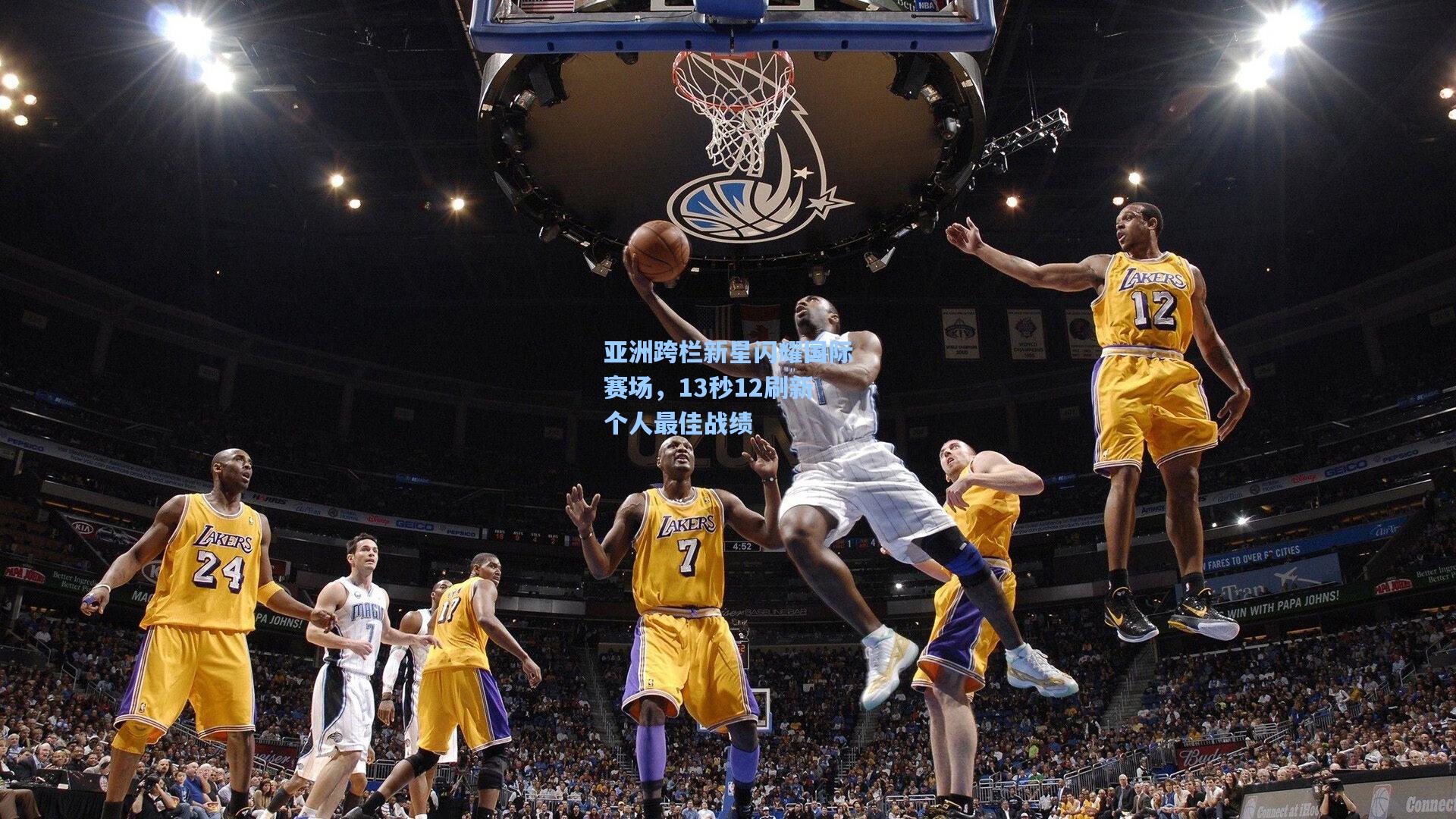

球迷文化新浪潮,从看台到社区,体育精神如何重塑城市凝聚力

在刚刚结束的NG大舞台国内足球超级联赛中,一场看似普通的 yihao168.com 比赛却因看台上球迷的集体创意表演而刷爆社交媒体,数万名球迷身着统一颜色的助威衫,用手机灯光拼出巨幅城市地标图案,同时高唱改编自传统民谣的助威歌曲,这一幕不仅让现场观众动容,更引发了关于当代球迷文化如何超越赛场、影响社会生活的广泛讨论。

从呐喊到创造:球迷助威的范式革命

过去十年间,中国球迷文化正经历从"单向宣泄"到"多元表达"的转型,某高校体育社会学研究团队的最新调研显示,78%的受访球迷更倾向于"用艺术化方式支持球队",而非简单的口号重复,在成都凤凰山体育场,每逢主队比赛日,球迷自发组织的"非遗助威团"会将川剧变脸、金钱板等传统元素融入助威活动;青岛海牛队的球迷则开发了以海浪声为节奏的打击乐助威法。

"这本质上是一种文化自信的投射。"著名体育评论员杨毅指出,"当球迷把地域特色、代际记忆融入助威行为,体育场就变成了文化创新的实验室。"这种转变也带来商业模式的革新,某俱乐部推出的"球迷文创设计大赛"已连续三年吸引超10万人次参与,获奖作品从赛徽改造到助威道具设计,最终转化为俱乐部的周边产品。

社区联结:球迷文化的溢出效应

更值得关注的是,球迷文化正在突破赛场边界,在北京朝阳区某社区,由国安球迷发起的"绿色周末"活动已持续52周,成员们定期穿着球队纪念衫进行社区清洁、孤老慰问,组织者王晓峰表示:"我们从助威中学会了如何高效组织人群,现在把这种能力用在更有意义的事情上。"类似案例在全国23个城市均有出现,形成独特的"球迷志愿服务网络"。

这种社会联结甚至改变了城市空间规划,重庆市政府去年改造的九龙坡体育公园,专门设置了"球迷文化长廊",展示当地球迷组织的历史照片和助威道具,规划部门负责人透露:"我们意识到球迷群体是城市文化活态传承的重要载体。"而在深圳,每年"球迷文化节"已发展成包含街头足球赛、体育电影展映的综合性城市活动。

数字时代的球迷身份重构

随着短视频平台兴起,球迷文化的传播呈现去中心化特征,抖音数据显示,#球迷创意助威#话题下视频累计播放量达43亿次,其中90后创作者占比67%。"云助威"成为一种新常态——无法到场的球迷通过AR技术将自己的虚拟形象投射到特定看台区域,这些数字分身不仅能同步做出助威动作,还可通过弹幕功能实时互动。

但这种虚拟化也带来新挑战,中国足协球迷事务部注意到,部分极端球迷在匿名环境下更易发表攻击性言论,为此推出的"阳光球迷认证计划"通过区块链技术建立可追溯的数字化助威档案,对文明观赛行为给予积分奖励,目前已有超过15万球迷注册。

全球化语境下的本土探索

当英国球迷仍在延续百年历史的合唱传统,日本J联赛的应援文化强调纪律性时,中国球迷文化正形成独特的"混搭美学",上海申花"蓝魔"球迷会借鉴英超tifo文化制作的百米横幅,却选用苏州刺绣工艺呈现;武汉三镇队的助威歌曲《黄鹤楼》将电子音乐与编钟音色融合,这种创新尝试被亚足联官员评价为"为亚洲球迷文化提供了新范式"。

值得注意的是,女性球迷的参与度显著提升,成都蓉城球迷会的统计显示,女性成员比例从2018年的19%升至2023年的41%,她们主导设计的熊猫主题助威服成为俱乐部官方指定周边,这种变化促使多家俱乐部增设女性视角的观赛服务,如母婴休息室、防骚扰快速通道等。

未来已来:当球迷文化遇见Z世代

在杭州亚运会电子竞技场馆,一群穿着统一战队服的年轻人引起媒体关注,他们不携带传统助威道具,而是通过手机控制场馆灯光系统组成动态图案。"这是数字原住民对球迷文化的重新定义。"电竞解说员闫紫境分析道,"他们追求即时反馈的参与感,就像在游戏里打副本一样对待助威活动。"

这种变化正在倒逼传统体育赛事创新互动形式,中超某俱乐部最近测试的"元宇宙观赛舱",允许球迷通过动作捕捉技术远程操控现场机器人完成人浪,清华大学新媒体研究中心的报告预测,未来五年内,虚实结合的沉浸式助威体验将成为球迷文化的新标配。

从看台上的声声呐喊,到城市街角的公益行动,再到虚拟世界的创意迸发,当代中国球迷文化已演变为一种复合型社会现象,它既是体育竞赛的情感投射,更是城市化进程中群体认同的具象表达,当更多人在绿茵场外找到归属感,或许正如社会学者所言:"最好的球迷文化,终将超越胜负,成为照亮公共生活的精神火炬。"